最終更新日

公開日

2024年10月1日(火)から日本の郵便料金が30年ぶりに大幅に値上げされることとなりました。25グラム以下の定形郵便が現在の84円から110円に、また、はがきも63円から85円へと値上がりします 。この値上げは、電子メールやSNSの普及により郵便物の需要が減少していることが背景にあります。また、郵便料金の値上げに伴い、速達やレターパックなどの郵便サービスも値上げされます。これにより、企業は郵送コストが増加し、納品書や請求書などの郵送にかかる費用が大幅に上昇するため、コスト削減のために電子化への移行を検討する動きも出ています。

【2025年最新版】ActiBook導入事例集

ActiBookを導入いただいたお客様の事例をまとめております。導入前の課題から運用方法、具体的な成果まで図解とともに紹介しています。

資料ダウンロード(無料)目次

2024年10月1日(火)に、郵便料金が値上げされる見通しとなりました。発表によると、値上げの対象や新たな郵便料金は以下のとおりになります。

| 郵便物の種類 | 旧料金と新料金 | 値上げ幅 |

|---|---|---|

| 第一種定形郵便物(25g以下) | 84円→110円 | +26円(+31.0%) |

| 第一種定形郵便物(50g以下) | 94円→110円 | +16円(+17.0%) |

| 第二種定形郵便物(はがき) | 63円→85円 | +22円(+34.9%) |

定形郵便物・はがき・定型外郵便など以下では郵便物の種類ごとの具体的な値上げ額を紹介します。

25g以下の定形郵便物の料金は84円から110円に値上げされます。50g以下の定形郵便物の料金は94円から110円に値上げされます。17%〜31%の値上げとなり、これは30年ぶりの値上げとなります。現在は25g以下と50g以下で料金が異なり84円と94円に分かれていますが、改定後の2024年10月からは110円に料金を統一される形になります。

現在はがきの料金は全国一律で1通63円、往復はがきは126円です。料金改定後は現行の63円から85円に値上げされ、34.9%の値上げ率になります。

レターパックや速達も2024年10月1日(火)から値上げされることが決まりました。現在の郵便料金はレターパックライトが370円、レターパックプラスが520円、速達の料金は以下の通りです。下記の料金に値上げされます。

| 種類 | 重量 | 9/30まで | 10/1以降 | 値上げ幅 |

|---|---|---|---|---|

| 速達 | 250g以内 | 260円 | 300円 | +40円(+15%) |

| 1kg以内 | 350円 | 400円 | +50円(+14%) | |

| 4kg以内 | 600円 | 690円 | +90円(+15%) | |

| 特定記録郵便 | 160円 | 210円 | +50円(+13%) | |

| 一般書留および現金書留 | 480円 | 変更なし | ||

| 簡易書留 | 350円 | 変更なし | ||

| レターパックプラス | 520円 | 600円 | +80円(+15%) | |

| レターパックライト | 370円 | 430円 | +60円(+16%) | |

| スマートレター | 180円 | 210円 | +30円(+16%) |

雑誌などの定期刊行物で第三種郵便物にあたる郵便物や、通信教育用郵便物や点字郵便物など第四種郵便物にあたる郵便物の料金は据え置かれる見通しです。

定形外や特殊取扱等の郵便物は最大約30%の値上げ率となることが決まりました。定形外郵便物は規格内で50g〜1kg以内、規格外では50g〜4kg以内を扱っております。規格外の郵便物は今回の値上げには含まれておりません。

| 種類 | 重量 | 9/30まで | 10/1以降 | 値上げ幅 |

|---|---|---|---|---|

| 定形外郵便物規格内※ | 50g以内 | 120円 | 140円 | +20円(+17%) |

| 100g以内 | 140円 | 180円 | +40円(+29%) | |

| 150g以内 | 210円 | 270円 | +60円(+29%) | |

| 250g以内 | 250円 | 320円 | +70円(+28%) | |

| 500g以内 | 390円 | 510円 | +120円(+31%) | |

| 1kg以内 | 580円 | 750円 | +170円(+29%) |

※規格内は、長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内および重量1kg以内のものを指す。

ゆうパック・ゆうパケット・ゆうメールは今回値上げの対象になっておりません。

総務省の省令案によると、郵便事業は、全国2万4千の郵便局ネットワークを通じて、なるべく安い料金であまねく公平なサービスの提供に努め、国民生活の向上や社会経済の発展に大きく貢献し、今後もその役割を果たしていくことが重要であるとしています。その上で大きく三つの理由があります。

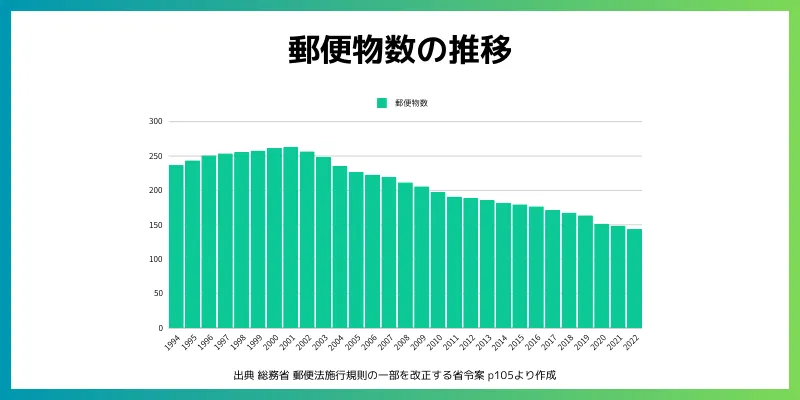

2001年をピークに郵便物数は毎年減少しており、今後も減少が続くと見込まれています。これに伴い、長期的にも営業収益の減少傾向が継続することが見込まれます。

コスト削減は図られていたものの、人件費及び集配運送委託費が営業費用全体のおよそ3/4を占める郵便事業においては、営業費用が大きく増加しており、直近で大幅な営業費用の減少は見込まれない状況です。加えて昨今は燃料費等の高騰もあり、適切な価格転嫁する必要性が社会的要請となっています。

郵便の利用拡大やデジタルの活用による業務効率化に向けた更なる取組を推進するものの、郵便事業の営業損益の見通しは非常に厳しく、郵便事業の安定的な提供を継続するためには、早期の郵便料金の見直しを行う必要があるとされています。

25g以下の「定形郵便物」の料金については、消費税増税に伴う改定を除き、1994年から約30年間にわたって据え置かれてきました。

| 第一種 (封書・定形25gまで) | 第二種 (はがき) | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 1981年1月20日~ | 60円 | 30円 | |

| 1981年4月1日~ | 40円 | ||

| 1989年4月1日~ | 62円 | 41円 | 消費税3%導入 |

| 1994年1月24日~ | 80円 | 50円 | |

| 1997年4月1日~ | 52円 | 消費税5%に引き上げ | |

| 2014年4月1日~ | 82円 | 52円 | 消費税8%に引き上げ |

| 2017年6月1日~ | 62円 | 年賀はがきの値上げは2018年2月 | |

| 2019年10月1日~ | 84円 | 63円 | 消費税10%に引き上げ |

定型郵便物は25gと50gと区分がありますが、これはどのくらいの重さでしょうか?ここでは定形郵便物の規格と定形郵便物に該当する代表的な郵便物を紹介します。まず、一般的によく使われる定形サイズ封筒自体の重さは、約4〜5グラムです。また、一般的なA4サイズの用紙は、1枚あたり約4.5グラムです。たとえば、請求書類を2枚入れた場合、封筒の重さと合わせると14g前後になります。

定形郵便物の具体的なサイズや重さの規格は以下の通りです。

縦:14cm以上23.5cm以下

横:9cm以上12cm以下

厚さ:1cm以下

重量:50g以内

封筒の重さは5gとします。

チラシに使われるような用紙(80gsm程度)で約8〜9ページのカタログになります。

少し厚手の用紙(100gsm程度)で約16〜20ページのカタログになります。

郵便料が家計消費支出に占める割合は全体の約0.1%(約3,600円)であり、料金値上げの家計への影響は少ないとされています。

| 2022年 | 割合 | |

|---|---|---|

| ① 1世帯当たりの年間消費支出 | 3,490,383円 | 100.00% |

| ② ①のうち「交通・通信」 | 498,416円 | 14.28% |

| ③ ②のうち「通信」 | 151,176円 | 4.33% |

| ④ ③のうち「郵便料」 | 3,593円 | 0.10% |

郵送業務の多い企業は、以下のような企業・団体で値上げの影響を受けます。

上記のような企業・団体は主に下記のケースがあり、通数分だけ30%のコストが増大します。

郵便料金の値上げ前後でどれだけコストが増えるのか紹介します。

ここでは2024年10月1日に値上げが確定している定型郵便物に絞りますが、その他の郵便物の値上げも検討されていることを踏まえるとここで紹介する以上のコストが増えると思われます。

毎月1,000通送っている場合、年間で約30万円のコストが増加します。

| ひと月あたりの通数 | 1か月の郵便料(値上げ前) | 1か月の郵便料(値上げ後) | 1か月増加コスト | 年間増加コスト |

|---|---|---|---|---|

| 1,000通 | 8.4万円 | 11万円 | +2.6万円 | +31.2万円 |

| 5,000通 | 42万円 | 55万円 | +13万円 | +156万円 |

| 10,000通 | 84万円 | 110万円 | +26万円 | +312万円 |

毎月1,000通送っている場合、年間で約19万円のコストが増加します。

| ひと月あたりの通数 | 1か月の郵便料(値上げ前) | 1か月の郵便料(値上げ後) | 1か月増加コスト | 年間増加コスト |

|---|---|---|---|---|

| 1,000通 | 9.4万円 | 11万円 | +1.6万円 | +19.2万円 |

| 5,000通 | 47万円 | 55万円 | +8万円 | +96万円 |

| 10,000通 | 94万円 | 110万円 | +16万円 | +192万円 |

郵送対応をすべて自社だけで完結させているケースは少ないと思われますが、業務を分解してみると大きく8つのプロセスに分解することができます。ここでは請求書を発行し郵送するまでのプロセスを紹介します。

ここでわかるとおり、請求書を発行し送る業務という一見簡単そうな業務も分解してみるとたくさんの手間がかかっていることがわかります。郵便料金の値上げだけに目を向けるのではなく業務プロセスを見直す必要があります。

郵便料金値上げによってコストが増大することは免れません。今回、値上げされる郵便物においては電子化することが有効な方法となります。

カタログやパンフレットを郵送する場合はゆうメールを利用する手段はありますが、信書に該当する納品書・契約書・見積書などは同封ができないため、限定的な範囲となり本質的な解決にはなりません。ここでは、電子化することに焦点を当ててご紹介します。

電子メールやSMSへの切り替えは費用だけではなく、時間の削減にもつながります。2024年1月に「電子帳簿保存法」が義務化されたこともあり、紙の請求書ではなくPDFで受け取った方が双方にとって楽になります。

会計ソフトの導入は郵送代の削減以外にもメリットがあります。まず郵送と比較し、電子化は発行は早く・確実に届けることができるメリットがあります。

他にもインボイス制度の要件を満たした適格請求書の作成にも対応できるサービスがほとんどなため、経理担当者の業務自体を楽にすることが可能です。たとえば、会計ソフトには下記のようなサービスがあります。ここでは詳しく述べませんが、会計業務でお困りな場合は比較検討してみることをオススメします。

紙のカタログやパンフレットは電子カタログ化することで費用を抑えることが可能です。カタログに関しては郵送コスト以外にも多くのコストが発生しており、郵便料金の値上げに関わらずすでに課題認識を持たれている企業が多いことも実情です。

実際に弊社の電子カタログツールのActiBookは郵送代や印刷代の削減のために導入されることが多いです。

会計ソフトや電子カタログツールの導入で郵便にかかる費用を抑えることは可能とはいっても、ツール自体にも費用は発生するため、抑えられる幅は各社の状況に寄りけりです。そのため、コスト削減以外の視点からも検討することをオススメします。郵便費用・印刷費用・人件費・時間など、郵送業務に紐づくコストは多くあります。

ここからは、カタログやパンフレットなどの印刷物を電子化することのメリットや弊社サービスをご利用いただいてコスト削減を実現した事例をご紹介します。

電子ブックは紙を使用しないため、従来掛かっていた印刷代や製本代などのコストを大幅に削減できるというメリットがあります。また、部数の制約がなく、より多くの方にみていただけます。一度公開してしまえば、閲覧数に制限がなく公開を維持できることに加え、在庫切れや増刷のための追加費用の心配も不要です。

紙のカタログは手に取って触ることができるため、紙にしかできない表現や顧客体験を提供することが可能です。しかしながら、電子カタログはWeb上でも実際の紙媒体を読んでいるような見せ方や体験を提供することが可能です。弊社のお客様の場合、基本的には電子カタログで対応し、紙は本当に必要なお客様の分だけ印刷するというようなハイブリッド形式で利用いただくことが多いです。

紙のカタログやパンフレット、PDFでは誰がいつ見たのかというような定量的なデータを取得することが困難です。電子カタログは「どのページがどれくらい見られたか」というより詳細なログデータを取得することができます。取得したデータを解析することで、恒常的に業務を改善していくことが可能になります。

紙からPDFに変換してもそこからさらにハードルがある場合があります。特にカタログのようなある程度高画質なものが必要な場合、メールで送信する場合にトラブルが起こる場合があります。

具体的には送信先のお客様の環境によっては容量制限で閲覧できない場合があったり、容量が重くメールが重たくなってしまったりします。そもそもPDFを添付できないものもあったりします。電子カタログであれば、URLに変換されるためこのような問題は発生しません。

カタログを更新するたびに印刷し直さなければならなかったり、お客様にPDFを送り直さないといけない手間が発生します。電子カタログであれば更新した際にURLはそのままになるため、最小限の手間で常に最新の情報を届けることが可能です。

ただカタログを電子化するだけでも、コストの観点から見ても大きなメリットがあります。しかし、それ以外の活用をすることで、電子化の恩恵を最大限高めることが可能です。たとえば、下記のようなシーンでも利用可能です。

活用方法を詳しく見る:電子(デジタル)カタログにはどんな活用シーンがある?活用法や作成方法までご紹介

手前みそではありますが、ActiBookなら超簡単に電子化・コスト削減を実現することが可能です。

「ActiBook(アクティブック)」は、無料から利用できる電子ブック作成ツールです。誰でも簡単にわずか3ステップで電子ブックを作成できます。導入企業は2024年3月末時点で18,000社を超えており、多くの企業にご利用いただいております。電子ブックへの動画埋め込みや、閲覧ログ分析、作成した電子ブックを一括管理できる機能など、用途に合わせて使える機能を多く搭載しているので、印刷業界やメーカー、不動産、教育関連など多様な業界やシーンで活用されています。

ブライダル事業を展開するアニヴェルセル株式会社様はパンフレットの制作費の削減を目的にActiBookを導入いただきました。導入後これまでかかっていた制作費用を抑え、年間で900万円以上のコスト削減が実現されました。また、現在はパンフレットだけではなく、別部門の営業活動にも活用用途を広げてご利用いただいております。

詳細はこちら:パンフレット制作コストを大幅に削減。高い満足度で現場からも好評です|アニヴェルセル株式会社様

食材の開発・宅配・通販サービスを提供する株式会社SL Creations様は、定期的に発行しているカタログをインターネット上にPDF形式のファイルをアップロードしていたが、実際どのくらい見られているか・お客様にとって見やすく表示されているのか・使いにくさはないかといった計測ができていない課題がありました。ActiBookの導入により、計測が可能になったことに加えてWeb広告などからWebサイト訪れた方にも紙カタログと同じように商品情報を提供できるようにもなりました。

詳細はこちら:コストをおさえた使いやすいツールで、紙カタログを電子化。今まで届けられなかったお客様にも広く情報提供できるようになり、CVRは12.7%を達成!|株式会社SL Creations様

ステーショナリー、電子文具、インテリアライフスタイル雑貨の企画・製造・販売を行う株式会社キングジム様は1つの製品あたり数万枚カタログを印刷するため、印刷の手配や保管場所、各地への輸送、得意先へのお届けにマンパワーや物流コストがかかるという課題がありました。ActiBookの導入後、コスト削減に加えて営業担当者のみならずお客様からもカタログ情報の伝達がとても楽になったという声をいただくほどの結果となっています。

詳細はこちら:紙カタログを電子ブックへ。閲覧ユーザーの動きが視覚化でき、営業の負担も軽減されました。|株式会社キングジム様

2024年10月に始まる郵便料金の値上げについて具体的な値上げ時期や背景を説明しました。また、値上げへの対策方法を紹介しました。郵便料金が最大30%値上げされることは企業にとってインパクトのある改定です。

しかしながら、これを期にデジタル(DX)化を進める機会でもあります。目先の値上げに対策することももちろん重要ではありますが、ツールを検討することは業務プロセスの見直しと改善機会にもなります。

弊社はカタログやパンフレットなどの印刷物を電子化するだけでなく、業務効率化や売上を増やすための仕組みを提供しております。電子化を検討されている方はお気軽にご相談ください。

ActiBookは顧客の興味行動が分かり 効率的・効果的なセールス活動を 促進する電子ブック作成ツールです

ダウンロード資料の内容